金鐘罩”護體 長安汽車發布進軍電池行業“進階路線圖”

【汽車焦點 快訊】

智能電動化時代里,車企與用戶雖然立場不同,但在“痛點”上卻有相通之處。隨著新能源汽車的滲透率越來越高,用戶對續航和補能的焦慮也越來越明顯,如何解決用戶在電池方面的焦慮,成為了關系車企未來發展,以及影響市場站位的關鍵因素。面對這樣的現實情況,大多車企選擇的都是去尋求供應鏈合作,而長安汽車則選擇了從根本上解決問題。

2023廣州國際車展上,長安汽車正式發布了長安汽車自研電池品牌——長安“金鐘罩”,及未來發展規劃。長安汽車直接進軍新能源動力電池行業,意味著,用戶的電池焦慮將得到更有效的解決,品牌的電動化轉型也將再次加速。

發布自研電池品牌,加快企業轉型速度

眾所周知,目前在做電動化轉型的車企都是跟著國家的“雙碳”戰略目標走的,而電池系統就是整車能源層中減碳降碳的關鍵系統,換句話來說,想要真正的實現電動化轉型,電池系統是重中之重。關于這一點,長安汽車理解的很深刻。這次發布的“金鐘罩”電池系統,將會成為長安汽車強化新能源汽車全過程、全生命周期、全產業鏈的碳管理,包括推進電池回收、降低高能耗零部件使用的強大助力。對于長安汽車實現“2027年實現碳達峰,2045年實現碳中和”的企業“雙碳”目標,快速向智能低碳出行科技公司轉型意義重大。

從另外一個角度上來說,不斷推出新能源產品,研發新能源技術,車企需要進行大量的資金投入,因此,讓自己保持良好的盈利能力也是順利進行電動化轉型的必要基礎。長安汽車發布自己的電池品牌,可以用技術創新推動產業發展,增加企業的盈利點,為電動化轉型打好輔助,一舉多得。

電池產品布局清晰,具備強大體系能力

當然,長安汽車發布自研電池品牌并不是一拍腦袋做出的決定,而是深思熟慮的結果。從現實的角度上看,它的確具備了進軍新能源汽車動力電池領域的實力。目前,長安汽車已組建了先進電池研究院,擁有電池研發人員1200余人,其中包括高級專家、頂尖學術人才125人。未來,長安汽車還將投入100億元資金,繼續擴張團隊,預計到2024年電池團隊達到3000人。而且,長安汽車已經構建了成熟完備的研發管理、產能管理、供應及營銷管理體系,未來會持續攻堅核心技術,將重點在材料創新、系統集成創新等方面實現新突破。可以說,這體系能力已經非常強大了。

另外,長安汽車對電池產品的布局思路也很清晰,根據規劃,2030年,長安汽車將會推出液態、半固態、固態等8款自研電芯,形成不低于150GWh的電池產能;長安汽車自研的首款標準電芯,很快就會在和寧德時代合資的全球領先工廠投產下線;首款CTV技術將于2024年開始量產,實現成組效率≥86%。不難發現,這并不是簡單的電池產品羅列單,而是一個通過技術、產品、商業模式的拓展,以“能源”為主線,打造完整的可再生能源生態圈,形成能源生產、存儲與利用的產業閉環計劃,最終將會實現全產業鏈價值的最大化。

核心技術自主可控,全面解決電池難題

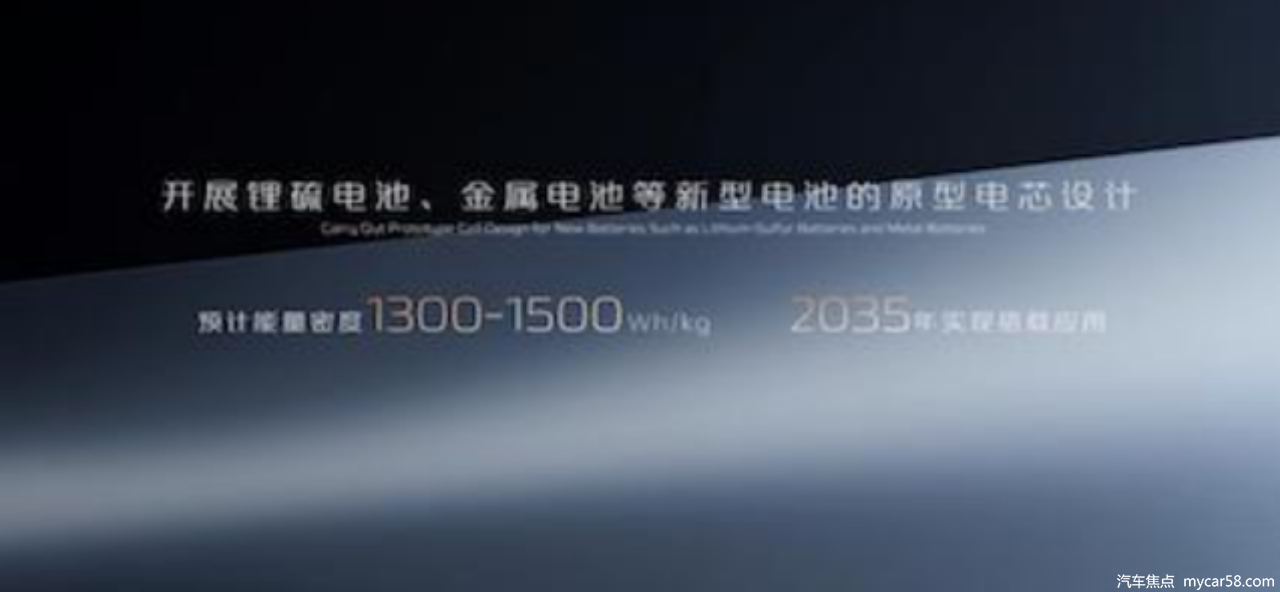

值得關注的是,長安汽車發布自研電池品牌,還有著更深層次的意義。 自己進行電池研發,核心技術自主可控,就不用受限于供應鏈的電池研發水平。針對用戶在能量密度、充放電效率、循環壽命、低溫性能等方面的焦慮,長安汽車規劃了電池研發的技術路線。未來,將會圍繞液態電池(包括磷酸鐵鋰、三元)材料改性、體系優化等開展技術攻關,不斷提升電池能量密度,充電倍率做到應用3C,普及5C,預研7C,最快實現充電7分鐘,續航400公里。同時,將會深耕半固態、固態電池的全新電解質材料開發、關鍵工藝開發,加大在新型電池領域技術探索,加速高能量密度電池的全面普及。

在用戶所擔憂的電池安全方面,長安汽車更是高度重視。在用料上,會采用軍工標準新型隔熱材料,隔熱性能較行業水平提升30%,100%實現熱抑制,使用溫度比常規材料提升200℃以上,實現真芯不怕火煉。再配合云端大數據實時計算,可以全方位守護電池全生命周期安全,實現毫秒級安全風險感知,100%防范安全風險。同時,在電池打造的過程中,長安汽車還會利用微核高頻脈沖加熱技術,有效解決低溫條件下的電池升溫難題,讓電池在各種天氣下都能保持穩定狀態,最終帶給用戶“長壽命”“真安全”“超高效”“快補能”的全新體驗。

結語

新能源汽車競爭進入下半場“淘汰賽”,想要跑贏市場,三電依然是核心的“比拼項目”。長安汽車此時入局新能源動力電池行業,一方面,可以自主掌握電池核心技術,避免受制于人,有助于突破電池水平限制;另一方面,擁有自研電池品牌,也將獲得更多用戶的信任,提升品牌影響力,可以說是一舉多得。相信,隨著長安汽車在電池行業的深入,品牌的電動化轉型之路將會如虎添翼,走的更快更遠。