除了速度,菲斯塔憑什么敢叫板思域

【汽車焦點 快訊】

“時尚、操控、智能”,時下年輕人購車的三大需求。15萬左右的預算,你問那些老編輯“買什么車好呢?”老編輯會說:“本田思域。”同樣的問題,你問年輕編輯,他們一定把菲斯塔列入推薦清單。

站在中立角度,這兩款車都是值得年輕人入手的車型,思域歷經十代演變,已經是本田造車史上最成熟的車型之一。而菲斯塔則更迎合年輕人的需求,可以說是專門為年輕消費者打造的一款車。

而今天,我們就拿這兩款車型進行對比。

顏值篇:

如果菲斯塔和思域兩臺車同時出現在畫面當中,菲斯塔顯然會搶思域的風頭。它的線條更加硬朗,其外觀是在現代汽車最新的“Sensuous Sportiness”理念基礎上,搭配溜背車身設計,外觀上張弛有度、棱角分明,再加上龍鱗式網狀格柵等中國元素,更符合中國消費者的審美。

而思域的外觀較為內斂,車身偏矮,整體上延續了本田家族的設計理念,只是將前大燈進行了“開眼角”的銳化,并在側面營造了溜背的造型。看得出,本田還是想在思域身上刻畫運動的形象,不過尾部設計有一個小遺憾,就是隱藏式排氣,讓這代思域略顯低調。

由外觀帶來的激情可以延續到菲斯塔座艙。菲斯塔內飾的設計靈感來自“利劍”,中央飽滿、兩端鋒利。配合多邊形的空調出風口、傾斜的中控、儀表盤,營造出仿佛戰斗機般的座艙氛圍。空調控制面板采用旋鈕和觸控的組合式控制方式,兼顧科技感和實用性。

而這一代思域告別了充滿科幻色彩的老款內飾設計,回歸了傳統的內飾設計理念,讓思域的內飾看起來更傾向于家庭使用,平實質樸。

操控篇:

菲斯塔和思域的目標群體定位在年輕人,運動和時尚也正迎合年輕人的喜好。近年來,越來越多“日系粉”、“本田粉”成為思域TYPE-R的忠實擁躉者。動力方面,我們先說思域。

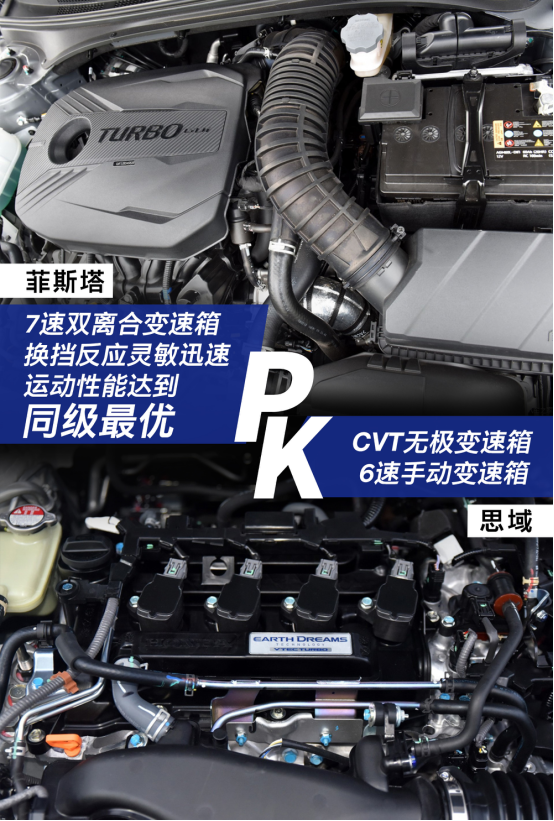

雖然遠不及第九代Si版和TYPE-R版(FD2)思域,但這一代思域的新一代1.5L VTEC TURBO(代號L15B7)發動機已經在家用車當中顯得極為高效了。

這款由本田研發的1.5L直列四缸直噴渦輪增壓發動機,可以“壓榨”出整車130千瓦的動力和220牛米的峰值扭矩。且本田為了提升思域的操控表現,已經不再使用外購的CVT變速箱而使用本田自己的CVT變速箱。由此,變速箱與發動機的匹配度更高,各部件工作效率也能得到提升。駕駛時,就算是在斷油轉速,發動機轉速也不會上下搖擺,持續加速力如AT變速箱一樣持久,區別只是沒有了換擋的沖擊感。

再看菲斯塔的動力表現。

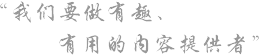

基于年輕人對強勁駕駛樂趣的追求,定位于“高性能科技魅力座駕”的菲斯塔,搭載的1.6T渦輪增壓發動機+7擋雙離合變速箱動力總成,是在“小鋼炮”Veloster飛思的基礎上升級而來的。

發動機功率(150千瓦)和扭矩(265牛米)與Veloster飛思相同,只是最大扭矩起始點從1750rpm提前至1500rpm而已。這樣的設置很有必要,它能更好地照顧城市行進中低轉速的動力輸出,保證前段油門的動力。

這臺榮膺“沃德十佳”稱號的280TGDi發動機,其實采用的是短進氣歧管設計,天生利于高轉速功率輸出。放在菲斯塔身上后,發動機略向后仰,這樣一來,發動機的重心就會向后位移,有效解決前置前驅車型轉向不足的問題。此外,菲斯塔使用了EWGA渦輪增壓器,從而減小遲滯現象,加快了增壓器的瞬態響應速度。

這臺發動機配搭的是7速干式雙離合變速箱,這套黃金組合的可靠性不必贅述。敢用速度來挑戰“本田大法”的頭牌思域,它完全是有備而來,一組數組說明了很多問題——思域8.6秒破百,菲斯塔則僅僅需要7.6秒。而在媒體實測中,菲斯塔的成績更是提高到6.79秒。

如同優秀的田徑運動員不只有強大心臟還有強健四肢,影響車輛運動表現的“四肢”就是底盤。在底盤調校上,菲斯塔和思域的不同在于運動性和舒適性之間的取舍。

菲斯塔的底盤更加硬朗,在轉向和精準度上表現更優異,駕駛者能得到更多的路面回饋,讓整車顯得更運動。

思域的操控其實也不錯,只是因為原廠配備的靜音節能輪胎,所以整車在轉向時車頭的反應速度變慢了許多。加之避震的舒適性調校,讓思域在彎道的表現遜于菲斯塔。

智慧篇:

最后,看看年輕消費者普遍關心的智能表現。

菲斯塔中控臺上的10.25英寸屏幕是內部空間中最顯眼的部分,其搭載百度智能網聯2.0系統,可以實現對車輛的遠距離控制。而思域的多媒體系統略顯單調,中央屏幕僅有7英寸,搭載了Honda CONNECT系統,雖然相比本田上一代使用的DA系統有很大提升,但若單論車載系統的可玩度,菲斯塔還是占據一定優勢的。

其它配置方面:ACC自適應巡航、主動剎車、車道偏離預警等常規系統都沒有缺席在這兩款車的配置表上。不過,菲斯塔的配置更到位,比思域多了自動遠近光調節、駕駛員疲勞提醒、碰撞預警系統、車道保持和盲區監測等功能,為出行多重安全保障。

編輯總結:菲斯塔作為“晚輩”,在顏值上更顯年輕有力,在動力和操控表現上表現足夠亮眼;思域歷經十代變遷,開始向舒適化“妥協”,調校中保留了過多的乘坐舒適性選項。具體選擇哪一方,其實還是要依據消費者的自身用車需求而定。